Fotografia Terapeutica: cos’è e come usarla. Una guida completa aggiornata (2026)

1. Che cos’è la Fotografia Terapeutica?

La Fotografia Terapeutica è un approccio consapevole che usa la fotografia come mezzo per la crescita personale e l’esplorazione emotiva. Non si tratta di cercare immagini perfette o artisticamente valide, ma di utilizzare l’atto fotografico per accedere a ciò che c’è dentro di noi, dando voce a emozioni, ricordi e aspetti nascosti del sé.

Attraverso il fotografare, scegliere o semplicemente osservare immagini, si avvia un dialogo interiore che favorisce la riflessione, l’elaborazione e la trasformazione emotiva. L’essenza di questa pratica sta nell’intenzione con cui si scatta, nella consapevolezza che accompagna ogni immagine e nella capacità di lasciarsi sorprendere da ciò che emerge.

La Fotografia Terapeutica non è una forma di psicoterapia né si propone come trattamento clinico, ma può offrire importanti benefici sul piano emotivo e psicologico, specialmente se integrata in percorsi guidati da professionisti formati.

Questa pratica è aperta a tutti, indipendentemente dall’esperienza fotografica, ed è particolarmente utile a chi cerca un modo alternativo e creativo per conoscere meglio sé stesso, esprimere emozioni difficili o affrontare momenti di cambiamento.

2. Perché la Fotografia Terapeutica è così importante?

Oggi, immersi in un mondo di immagini veloci e spesso superficiali, la fotografia terapeutica emerge come una pratica preziosa per chi cerca di rallentare e ritrovare un contatto profondo con sé stesso. Non è solo uno strumento artistico, ma un mezzo potente per esplorare emozioni, storie personali e vissuti interiori. In un’epoca caratterizzata da stress, isolamento e cambiamenti rapidi, questa disciplina offre uno spazio di consapevolezza e crescita interiore accessibile a tutti.

La fotografia terapeutica non richiede abilità tecniche avanzate o attrezzature sofisticate: qualsiasi dispositivo, anche uno smartphone, può diventare un ponte tra il mondo esterno e quello interno. Ciò che conta davvero è l’intenzione con cui si scatta e la presenza con cui si osserva.

Sempre più professionisti in ambiti diversi – dalla psicoterapia all’educazione, dal coaching alla mindfulness – riconoscono il valore di questa pratica come strumento di trasformazione e benessere. La fotografia terapeutica è una via per entrare in relazione con noi stessi in modo autentico e creativo, scoprendo nuove prospettive e risorse personali.

3.Differenza tra Fotografia Terapeutica, Fototerapia e Fotografia Trasformativa:

Nel campo della fotografia applicata alla crescita personale e al benessere, è fondamentale comprendere le distinzioni tra tre termini che spesso vengono confusi: fotografia terapeutica, fototerapia e fotografia trasformativa. Sebbene condividano alcune caratteristiche, ciascuna ha scopi, metodi e contesti specifici.

Fotografia terapeutica: crescita personale e consapevolezza

La fotografia terapeutica è una pratica non clinica che utilizza la fotografia come strumento per la crescita personale, la consapevolezza emotiva e la trasformazione interiore. Il focus non è sulla diagnosi o sulla cura di disturbi psicologici, ma sull’esplorazione creativa delle emozioni, dell’identità e delle storie personali.

Questa disciplina si rivolge a chiunque desideri utilizzare la fotografia come mezzo per conoscersi meglio, esprimere sentimenti difficili o affrontare momenti di crisi, anche in assenza di particolari competenze tecniche. Può essere praticata autonomamente o guidata da educatori, counselor, arteterapeuti o fotografi formati, in contesti di benessere, educativi o sociali.

Le tecniche impiegate sono diverse e includono l’autoritratto, il diario fotografico, la fotografia metaforica e la narrazione visiva. L’obiettivo è stimolare la riflessione e la consapevolezza attraverso le immagini, favorendo processi di elaborazione emotiva e crescita personale.

Fototerapia: intervento clinico con la fotografia

La fototerapia è un approccio clinico che utilizza la fotografia come strumento integrato nella psicoterapia. Viene praticata esclusivamente da psicoterapeuti qualificati che hanno ricevuto una formazione specifica in tecniche fotografiche applicate alla cura psicologica.

In questo ambito, la fotografia diventa un mezzo per facilitare la comunicazione, elaborare traumi, migliorare l’autostima e promuovere il cambiamento terapeutico. Può coinvolgere la produzione di immagini personali, la riflessione su fotografie esistenti o l’uso di immagini proiettive.

La fototerapia si inserisce in un percorso terapeutico strutturato e personalizzato, dove l’immagine serve come veicolo per esplorare dinamiche psichiche profonde e supportare il lavoro clinico. È una modalità riconosciuta in ambito psicologico, con protocolli e precauzioni specifiche.

Fotografia trasformativa: pratica di consapevolezza e sviluppo personale

La fotografia trasformativa è un termine più ampio che indica l’uso della fotografia come strumento di consapevolezza, crescita spirituale e trasformazione personale. Spesso si sovrappone con la fotografia mindful e la fotografia terapeutica, ma ha un taglio più orientato allo sviluppo della coscienza e all’espansione interiore.

Questa pratica invita a guardare il mondo e sé stessi attraverso uno sguardo aperto e presente, utilizzando la fotografia come mezzo per sviluppare empatia, gratitudine, e connessione profonda. Non è legata a interventi clinici, ma si concentra sull’esperienza estetica, emozionale e spirituale.

Tecniche comuni includono la fotografia mindful, il lavoro sul dettaglio, la ricerca di simboli e metafore, e la narrazione di sé attraverso immagini che raccontano cambiamenti interiori.

4. Fondamenti teorici e psicologici della Fotografia Terapeutica

La Fotografia Terapeutica si radica in molteplici teorie e discipline, che ne spiegano la profonda capacità di agire sulla psiche e sulle emozioni. Comprendere queste basi è fondamentale per apprezzarne appieno il potenziale come strumento di crescita e trasformazione.

L’immagine come specchio della realtà interiore

Uno dei pilastri teorici è l’idea che la fotografia non sia solo una rappresentazione del mondo esterno, ma anche un riflesso del mondo interno di chi fotografa. Roland Barthes, nel suo influente saggio La camera chiara (1980), parla della fotografia come di una "testimonianza dell’essere": ogni immagine è un'impronta del tempo e della presenza.

In questo senso, scattare una foto diventa un gesto di registrazione non solo del visibile, ma anche dell’invisibile, delle emozioni, delle percezioni e delle memorie che abitano il soggetto e l’autore.

Memoria, tempo ed emozione

La fotografia è indissolubilmente legata al tempo e alla memoria. Susan Sontag, nel libro Sulla fotografia (1977), sottolinea come le immagini fotografate fungano da “ancore” emotive, capaci di evocare ricordi e sentimenti.

Henri Bergson, filosofo francese, definisce la memoria come un processo creativo e dinamico, in cui il passato non è un semplice archivio, ma una risorsa viva che si rinnova nel presente. La fotografia terapeutica sfrutta questo potere evocativo per facilitare la rielaborazione di esperienze e traumi.

Arteterapia e l’uso dell’immagine nella cura

La Fotografia Terapeutica è strettamente connessa con l’Arteterapia, disciplina che utilizza l’arte come mezzo per favorire il benessere psicologico. Come sostiene Cathy Malchiodi (2007), l’arte permette di accedere a contenuti interiori difficili da esprimere a parole, aprendo nuove vie di comunicazione e trasformazione.

Nel contesto della fotografia, la produzione e l’interpretazione di immagini diventano un dialogo simbolico con il sé, attraverso cui emergono significati personali e si innescano processi di guarigione.

Mindfulness e Fotografia: la presenza consapevole

La Mindfulness, pratica di attenzione consapevole al momento presente introdotta in Occidente da Jon Kabat-Zinn, ha trovato nella fotografia un alleato naturale. Fotografare con presenza significa esercitare uno sguardo aperto e non giudicante, capace di cogliere dettagli, emozioni e sfumature che normalmente sfuggono.

Questa sinergia tra mindfulness e fotografia favorisce la calma mentale, l’empatia verso sé stessi e l’ambiente circostante, e una più profonda comprensione delle proprie dinamiche interiori.

Psicologia dell’immagine e simbolismo

Le immagini fotografiche, come ogni forma d’arte, sono portatrici di simboli e archetipi che parlano all’inconscio. Carl Gustav Jung ha evidenziato come i simboli visivi siano fondamentali per l’integrazione psicologica, facilitando il dialogo tra conscio e inconscio.

Nella fotografia terapeutica, l’uso consapevole di simboli e metafore visive aiuta a tradurre in immagini ciò che spesso è difficile esprimere a parole, rendendo visibile l’invisibile.

5. Principi di base: intenzione, consapevolezza, autenticità della fotografia terapeutica

La pratica della fotografia terapeutica si fonda su tre principi chiave che guidano l’intero percorso e ne determinano l’efficacia: l’intenzione, la consapevolezza e l’autenticità.

Intenzione: fotografare con uno scopo interiore

L’intenzione è il punto di partenza. Fotografare con intenzione significa avere una motivazione consapevole, non legata al risultato estetico, ma al desiderio di esplorare parti di sé, emozioni o storie personali.

Questa focalizzazione interna orienta l’esperienza fotografica, trasformandola in un atto significativo e personale. L’intenzione può essere di vario tipo: esprimere un’emozione difficile, raccontare un cambiamento, esplorare un ricordo o semplicemente osservare il proprio stato d’animo.

Consapevolezza: essere presenti nel momento dello scatto

La consapevolezza è l’elemento che permette di entrare in contatto profondo con sé stessi e con ciò che si fotografa. Fotografare in modo consapevole significa essere pienamente presenti, accogliendo senza giudizio ciò che si manifesta nel momento.

Questa presenza mentale riduce il rumore interiore e apre la possibilità di osservare dettagli e sfumature emotive che altrimenti sfuggirebbero. È una forma di meditazione attiva che unisce mente e corpo nel qui e ora.

Autenticità: accettare e accogliere ciò che emerge

L’autenticità riguarda la capacità di lasciar emergere senza censura o filtro le immagini e le emozioni che si manifestano. Non si cerca la perfezione tecnica o estetica, ma la genuinità dell’esperienza.

Accettare le proprie immagini “imperfette” o “non belle” è parte integrante del processo terapeutico, perché permette di abbracciare anche le parti fragili, confuse o dolorose di sé.

Questi tre principi non sono solo linee guida teoriche, ma pratiche da coltivare giorno dopo giorno, sia durante l’atto fotografico sia nella riflessione successiva sulle immagini prodotte. Solo così la fotografia può diventare uno strumento autentico di conoscenza e trasformazione.

6. Benefici psicologici ed emotivi della fotografia terapeutica

La Fotografia Terapeutica, pur non essendo una forma di psicoterapia clinica, offre numerosi benefici riconosciuti nel campo della psicologia, dell’arteterapia e della crescita personale. Grazie alla sua capacità di facilitare l’espressione emotiva e la riflessione interiore, può contribuire a migliorare il benessere psicologico in vari modi.

Espressione delle Emozioni Difficili: diversi studi hanno evidenziato come le arti visive, inclusa la fotografia, favoriscano l’espressione di emozioni complesse, soprattutto quando il linguaggio verbale risulta limitato o insufficiente. La ricerca di Malchiodi (2007), una delle maggiori esperte di arteterapia, sottolinea che l’uso delle immagini permette di superare le barriere linguistiche e di comunicare stati d’animo altrimenti inespressi. Fonte: Malchiodi, C. A. (2007). The Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill.

Miglioramento dell’autostima e dell’immagine di sé: lavorare con la fotografia terapeutica sull’immagine corporea e sull’autoritratto aiuta a sviluppare un rapporto più positivo con sé stessi. Uno studio condotto da Eaton e Belgrave (2015) ha rilevato che la partecipazione a laboratori di fotografia espressiva aumentava l’autostima e la percezione positiva dell’identità personale in soggetti con difficoltà emotive. Approfondimento vedi: Eaton, L. G., & Belgrave, L. L. (2015). Exploring the effects of expressive photography on self-esteem. Journal of Creativity in Mental Health, 10(2), 137-150.

Elaborazione di Traumi e Ricordi: la fotografia può facilitare la rielaborazione di esperienze traumatiche e dolorose, aiutando a esternalizzare e dare senso a ciò che è stato vissuto. Hinz (2009) nel suo testo sull’arteterapia spiega come la narrazione visiva attraverso le immagini consenta di ricostruire storie personali in modo più integrato e meno frammentato. Fonte:Hinz, L. D. (2009). Expressive Therapies Continuum: A Framework for Using Art in Therapy. Routledge.

Riduzione dello Stress: praticare la fotografia mindful e terapeutica promuove uno stato di rilassamento e presenza che può ridurre i livelli di stress. Uno studio di Carlson et al. (2016) ha dimostrato che l’esercizio della mindfulness, applicato anche attraverso attività creative come la fotografia, riduce significativamente i sintomi di ansia e stress percepito. Per approfondimento vedi: Carlson, L. E., Speca, M., & Faris, P. (2016). One year pre–post intervention follow-up of mindfulness-based stress reduction (MBSR) in breast and prostate cancer outpatients. Psycho-Oncology, 15(6), 582-590. https://doi.org/10.1002/pon.1065

Stimolo della Creatività e della capacità di narrazione personale: attraverso la fotografia terapeutica si sviluppa la capacità di narrare sé stessi e il proprio percorso in modo creativo, aumentando il senso di agency e empowerment. Questo aspetto è evidenziato nel lavoro di Kapitan (2010), che approfondisce come la fotografia faciliti la costruzione del sé attraverso la rappresentazione visiva. Fonte: Kapitan, L. (2010). Introduction to Art Therapy Research. Routledge.

7. Tecniche principali della Fotografia Terapeutica

La Fotografia Terapeutica si avvale di diverse tecniche che favoriscono l’esplorazione e l’espressione del mondo interiore. Queste tecniche non richiedono una preparazione fotografica avanzata, ma si basano su pratiche semplici, accessibili e soprattutto mirate a stimolare la consapevolezza, l’elaborazione emotiva e la narrazione personale.

L’utilizzo di modalità diverse permette di adattare la fotografia terapeutica a differenti bisogni e obiettivi, offrendo un ventaglio di strumenti per accompagnare il percorso di crescita. Le immagini diventano così non solo prodotto artistico, ma anche strumento di indagine e trasformazione.

Tra le tecniche più utilizzate e significative vi sono: l’autoritratto terapeutico, il diario fotografico, la fotografia metaforica, la narrazione visiva, la fotografia mindful e la fotografia di gruppo. In questo capitolo approfondiremo ciascuna di queste metodologie, a partire dall’autoritratto terapeutico, forse la più potente e diretta per entrare in contatto con sé stessi.

7.1 Autoritratto Terapeutico

L’autoritratto terapeutico è una tecnica che implica il fotografare sé stessi come mezzo per esplorare e riflettere sull’identità, le emozioni e l’esperienza personale. A differenza dell’autoritratto tradizionale, spesso finalizzato all’estetica o all’immagine pubblica, l’autoritratto terapeutico si concentra sull’autenticità e sulla sincerità dell’espressione interiore.

Perché l’autoritratto è terapeutico? Attraverso l’autoritratto, si instaura un dialogo profondo tra il sé osservante e il sé mostrato. Questo processo può aiutare a scoprire aspetti nascosti della propria identità, confrontarsi con parti di sé difficili o trascurate, e superare barriere emotive. Fotografarsi diventa un atto di coraggio e vulnerabilità, ma anche di cura e autoaccettazione.

Esempi celebri e riferimenti artistici: Numerosi artisti hanno utilizzato l’autoritratto come strumento di indagine personale e di guarigione, con lavori che oggi sono riconosciuti anche in ambito terapeutico.

Frida Kahlo è probabilmente l’esempio più noto di artista che ha usato l’autoritratto per esprimere dolore, identità e resilienza. Le sue opere raccontano le sue ferite fisiche e emotive con una sincerità cruda e poetica. I suoi autoritratti sono testimonianze di sofferenza ma anche di forza interiore.

Nan Goldin, fotografa statunitense, ha esplorato in maniera intensa la sua vita e quella delle persone a lei vicine attraverso autoritratti che raccontano vulnerabilità, amore, dipendenze e dolore. Il suo lavoro è un potente esempio di fotografia come terapia e auto-espressione.

Sophie Calle, artista francese, utilizza l’autoritratto in modo concettuale per esplorare l’identità e la relazione con gli altri, spesso mescolando immagini e testi autobiografici. La sua pratica integra la dimensione emotiva con la narrazione visiva.

Cindy Sherman ha esplorato l’identità attraverso autoritratti che si trasformano in personaggi diversi, mettendo in discussione la costruzione sociale del sé. Sebbene il suo lavoro sia più concettuale e performativo, rappresenta una riflessione profonda sull’immagine di sé.

Fotografare sé stessi: autori e pratiche terapeutiche

L’autoritratto in fotografia non è solo un atto estetico, ma può diventare un potente strumento di introspezione e guarigione. Diversi fotografi hanno utilizzato questa tecnica per esplorare temi come il dolore, la malattia, la solitudine e l’identità culturale. Ecco alcuni esempi significativi:

Jo Spence – La fotografia come terapia: Jo Spence (1934–1992), fotografa britannica, è una delle pioniere nell’utilizzo della fotografia come strumento terapeutico. Negli anni '80, dopo una diagnosi di cancro al seno, ha iniziato a documentare il suo corpo e le sue esperienze attraverso autoritratti, utilizzando la fotografia per affrontare la malattia e sfidare le rappresentazioni tradizionali del corpo femminile. Il suo lavoro ha contribuito allo sviluppo della "photo therapy", un approccio che utilizza la fotografia per esplorare e curare aspetti psicologici e emotivi.

Cristina Nuñez – L’esperienza del sé attraverso l’autoritratto: Cristina Nuñez è una fotografa spagnola che ha sviluppato un metodo chiamato "Self Portrait Experience", utilizzato in contesti terapeutici come carceri e istituzioni psichiatriche. Il suo approccio incoraggia le persone a esplorare e rappresentare se stesse attraverso l'autoritratto, facilitando l'espressione di emozioni e la comprensione dell'identità personale.tobiasart.org

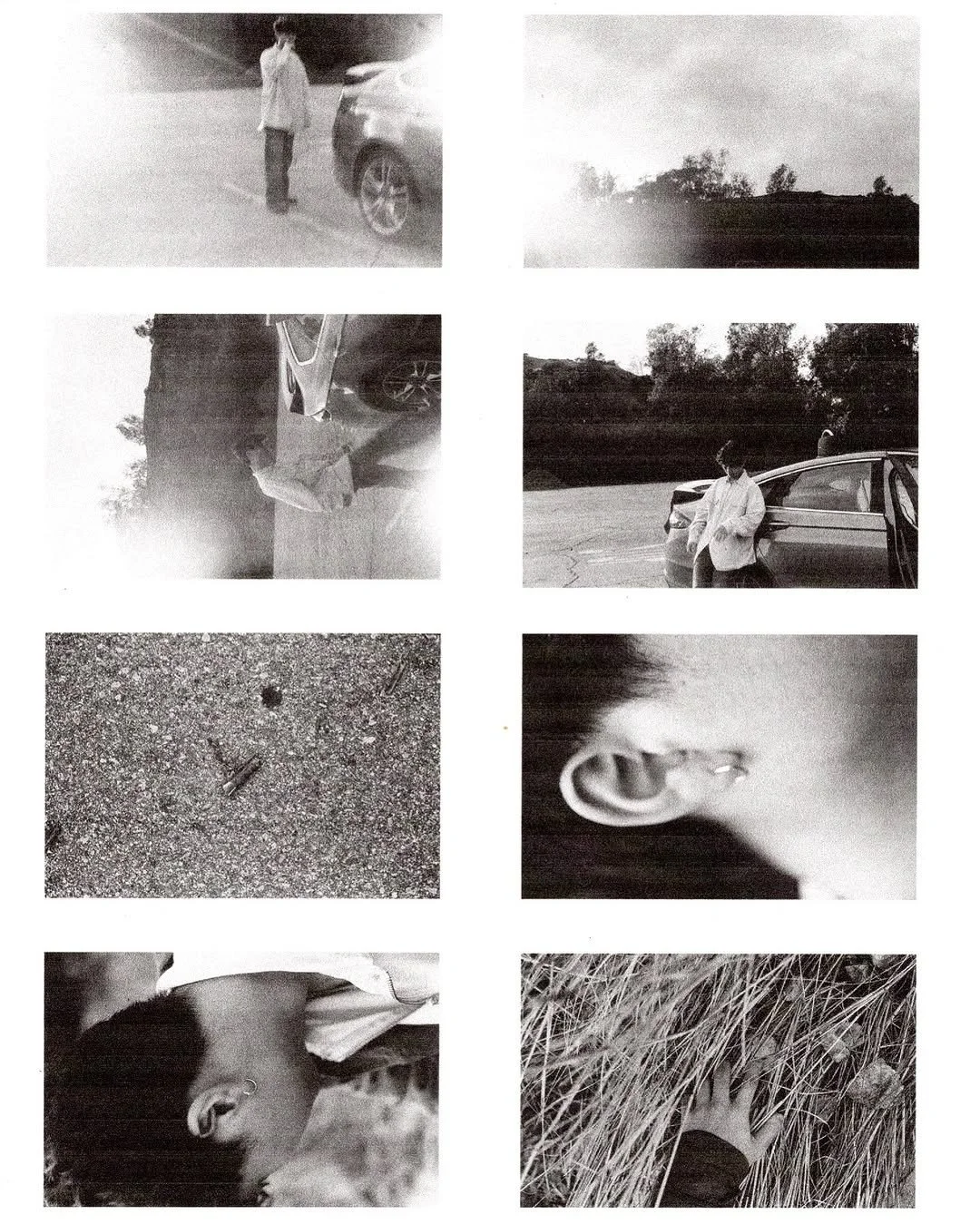

Francesca Woodman – L’esplorazione dell’identità attraverso l’autoritratto: Francesca Woodman (1958–1981), fotografa statunitense, è nota per i suoi autoritratti evocativi che esplorano temi di identità, solitudine e transitorietà. Le sue immagini, spesso in bianco e nero, combinano elementi di surrealismo e introspezione, offrendo uno sguardo profondo nella sua esperienza personale e nella sua percezione del corpo e dell'identità.

Juno Calypso – L’autoritratto come critica sociale: Juno Calypso è una fotografa britannica che utilizza l'autoritratto per esplorare temi come la solitudine, l'isolamento e la critica ai ruoli di genere. Creando alter ego femminili in ambienti surreali, Calypso sfida le convenzioni sociali e invita alla riflessione sull'identità e sul ruolo della donna nella società contemporanea.

Modalità di utilizzo nell’ambito terapeutico dell’Autoritratto

In un contesto terapeutico o di crescita personale, l’autoritratto può essere utilizzato in diversi modi:

Autoritratto spontaneo: scattare foto di sé senza preparazione o artifici, lasciando emergere ciò che si sente in quel momento.

Autoritratto simbolico o metaforico: usare oggetti, luci, ombre o pose per rappresentare stati d’animo o aspetti interiori.

Autoritratto guidato: seguendo esercizi specifici che invitano a esplorare emozioni precise, ricordi o desideri.

Serie di autoritratti: creare una narrazione visiva nel tempo, documentando cambiamenti interiori o fasi di un percorso.

Benefici specifici Autoritratto Terapeutico in Fotografia

L’autoritratto terapeutico aiuta a:

Confrontarsi con l’immagine di sé in modo diretto e consapevole

Riconoscere e accettare emozioni complesse

Sviluppare empatia verso sé stessi e ridurre l’autocritica

Potenziare il senso di identità e di agency personale

7.2 Diario fotografico (Photo Journaling)

Il diario fotografico, o photo journaling, è una tecnica della fotografia terapeutica che consiste nella documentazione visiva quotidiana o periodica del proprio vissuto emotivo, mentale e fisico. Attraverso la creazione di una raccolta di immagini che raccontano momenti, stati d’animo o riflessioni, questa pratica favorisce l’esplorazione personale e la costruzione di una narrazione intima.

Cos’è il diario fotografico?

Il diario fotografico si differenzia dalla semplice raccolta di fotografie perché è accompagnato da un intento riflessivo e consapevole. L’obiettivo non è solo registrare eventi o scene esterne, ma catturare e rappresentare ciò che accade interiormente, le emozioni, i cambiamenti, i pensieri.

La pratica prevede quindi di scattare immagini e, spesso, affiancarle a scritti, annotazioni o riflessioni che approfondiscono il senso di ciò che è stato immortalato. Questa combinazione di immagine e parola permette un dialogo più ricco con sé stessi.

Benefici del photo journaling

Riflessione continua: documentare quotidianamente o settimanalmente favorisce la presa di consapevolezza dei propri stati d’animo e cambiamenti.

Elaborazione emotiva: permette di esternare e osservare le emozioni con distanza e curiosità, facilitando l’elaborazione di esperienze complesse.

Narrazione del sé: costruisce una storia personale visuale che aiuta a integrare esperienze e a comprendere meglio la propria identità.

Stimolo alla creatività: spinge a sperimentare nuovi modi di guardare il mondo e se stessi.

Esempi autorevoli di photo journaling

Nan Goldin, oltre agli autoritratti, ha documentato la sua vita quotidiana e quella della sua comunità attraverso diari fotografici molto personali, in cui le immagini raccontano storie di amore, dolore, dipendenza e amicizia. Il suo lavoro è un esempio potente di photo journaling che diventa narrazione autobiografica e terapia visiva.

Vedi per approfondire il lavoro: Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency, Aperture, 1986.

Nicholas Nixon ha realizzato un celebre progetto chiamato The Brown Sisters, un diario fotografico di ritratti annuali delle sue quattro sorelle per oltre 40 anni, documentando il tempo, il cambiamento e le relazioni familiari. Questa opera testimonia come il photo journaling possa rappresentare la storia personale e collettiva nel tempo.

Vedi per approfondimento: Nicholas Nixon, The Brown Sisters, MIT Press, 2013.

Teju Cole, scrittore e fotografo, usa il photo journaling come pratica di osservazione consapevole e riflessione. Le sue immagini accompagnano testi che indagano la memoria e l’esperienza del quotidiano, offrendo un modello contemporaneo di fotografia terapeutica e narrativa.

Per approfondire consiglio di leggere: Teju Cole, Blind Spot, Random House, 2017.

Come praticare il diario fotografico terapeutico

Routine regolare: fissare un tempo quotidiano o settimanale per scattare fotografie consapevoli.

Riflessione scritta: accompagnare le immagini con brevi testi, parole chiave o emozioni percepite.

Nessun giudizio: non valutare l’estetica delle foto, ma l’autenticità del messaggio.

Condivisione consapevole: scegliere se mantenere il diario privato o condividerlo in gruppi terapeutici o di crescita personale.

Questa tecnica, semplice ma potente, può essere integrata in percorsi di fotografia teraputica, arteterapia, mindfulness o coaching, risultando uno strumento versatile per chiunque desideri esplorare sé stesso attraverso l’immagine.

7.3 Photo Dialogue e Phototalk

Nel percorso della fotografia terapeutica, non basta solo scattare immagini: è fondamentale instaurare un dialogo profondo con le fotografie stesse, per far emergere significati nascosti, emozioni e memorie che spesso non sono immediatamente evidenti. Questo dialogo prende il nome di Photo Dialogue o, nella sua declinazione più guidata, Phototalk.

Che cos’è il Photo Dialogue?

Il Photo Dialogue è un processo riflessivo e interattivo in cui l’autore della fotografia si “confronta” con l’immagine prodotta per esplorarne i contenuti simbolici, emotivi e narrativi. È come una conversazione a due: il soggetto che fotografa e l’immagine che racconta.

Non si tratta di analisi estetica o tecnica, ma di ascolto e comprensione, aprendo lo spazio per scoperte interiori che possono sorprendere e aprire nuovi orizzonti di significato.

Il Phototalk: la parola al centro

Il Phototalk è una modalità più strutturata di Photo Dialogue, spesso svolta in gruppo o con la guida di un facilitatore esperto. Durante un Phototalk, i partecipanti presentano le loro immagini e condividono le emozioni e i pensieri che queste suscitano.

Attraverso domande aperte, riflessioni condivise e ascolto attivo, si stimola la consapevolezza e si favorisce l’elaborazione emotiva. Questa pratica valorizza il potere della parola e della relazione come elementi terapeutici.

Perché dialogare con le immagini?

Le immagini fotografiche, soprattutto in un contesto terapeutico, spesso contengono messaggi inconsci o simbolici che non emergono immediatamente. Il dialogo con l’immagine:

Aiuta a decodificare simboli e metafore, rivelando significati nascosti.

Favorisce la rielaborazione di emozioni, creando uno spazio di accoglienza e comprensione.

Stimola una nuova prospettiva, permettendo di vedere sé stessi e le proprie esperienze sotto una luce diversa.

Potenzia il senso di empowerment e agency, perché si diventa protagonisti attivi nel racconto della propria storia.

Esempi autorevoli sull’utlizzo del Photo Dialogue e del Phototalk

Jo Spence (1934–1992) ha sviluppato il metodo della "photo therapy" che include il dialogo con le immagini come momento centrale per comprendere e rielaborare il vissuto personale. Le sue sessioni di Phototalk erano spesso parte di laboratori dove la condivisione e il confronto erano fondamentali per la crescita e la guarigione.

Sarah Pink, antropologa e ricercatrice, ha utilizzato il Photo Dialogue in progetti di ricerca visiva, evidenziando come la conversazione sulle immagini crei nuove conoscenze e consapevolezza sia individuale che collettiva.

Vedi per approfondire: Pink, S. (2011). Visual Ethnography. Sage Publications.

The Center for Phototherapy negli Stati Uniti integra il Phototalk come strumento clinico nei suoi percorsi di supporto psicologico, sottolineando l’importanza della parola e del confronto nell’elaborazione dei materiali visivi.

Vedi per approfondire : The Center for Phototherapy (sito web ufficiale https://phototherapy-centre.com)

Come praticare il Photo Dialogue e il Phototalk

Osservare l’immagine con attenzione e senza fretta, notando particolari, colori, luci e ombre.

Porre domande aperte a sé stessi o agli altri, come:

“Cosa senti guardando questa foto?”

“Quali emozioni emergono?”

“Quale storia questa immagine potrebbe raccontare?”

Scrivere o verbalizzare le proprie impressioni senza giudizio.

In gruppo, condividere e ascoltare le diverse interpretazioni, accogliendo punti di vista multipli.

Rispettare i tempi e lo spazio emotivo di ciascuno, creando un ambiente sicuro e empatico.

Photo Dialogue e Phototalk: due modalità complementari per un dialogo profondo con l’immagine

Nel contesto della Fotografia Terapeutica, il Photo Dialogue e il Phototalk rappresentano due modalità distinte ma complementari di interazione con le immagini, entrambe fondamentali per una comprensione più profonda di sé attraverso la fotografia.

Il Photo Dialogue è un processo individuale in cui la persona stabilisce un rapporto diretto e intimo con la propria immagine fotografica. Qui, l’immagine diventa uno specchio nel quale riflettere emozioni, pensieri e parti nascoste della propria esperienza interiore. Questa modalità favorisce una riflessione spontanea e non mediata, dove il soggetto può esplorare in autonomia significati simbolici e personali che magari non sarebbero emersi altrimenti. Il valore terapeutico del Photo Dialogue risiede proprio nella capacità di aprire uno spazio di ascolto profondo, in cui la fotografia diventa una porta verso dimensioni interiori spesso non esplorate.

Il Phototalk, invece, si svolge in un contesto collettivo, generalmente guidato da un facilitatore esperto, come un arteterapeuta o un counselor. Qui la parola e la relazione assumono un ruolo centrale: condividere le proprie immagini e ascoltare quelle degli altri permette di costruire un dialogo emozionale e cognitivo ricco e multilivello. Questo scambio favorisce la scoperta di nuovi significati, potenzia la capacità empatica e offre un senso di appartenenza e sostegno emotivo. Il Phototalk trasforma la fotografia in un mezzo di comunicazione e connessione, ampliando la comprensione di sé anche attraverso il confronto con gli altri.

In sintesi, mentre il Photo Dialogue privilegia l’esplorazione introspettiva e autonoma, il Phototalk valorizza l’aspetto relazionale e di condivisione. Entrambe le pratiche si completano a vicenda, offrendo un percorso terapeutico ricco e articolato che integra la dimensione personale con quella sociale, facendo della fotografia uno strumento di trasformazione e crescita profonda.

Dialogare con le proprie immagini trasforma la fotografia da semplice documento visivo a strumento di conoscenza profonda e di trasformazione emotiva, rendendo la pratica terapeutica più ricca e significativa.

7.4 Fotoproiezione e Photo Projective Technique: quando le immagini diventano specchi dell’inconscio

La fotoproiezione è una tecnica terapeutica e autoesplorativa in cui la fotografia agisce come uno specchio simbolico in grado di riflettere emozioni, esperienze e contenuti inconsci. Non si tratta di un semplice guardare l’immagine, ma di proiettarvi dentro parti di sé — un meccanismo psicologico che affonda le radici nella teoria della proiezione di Carl Gustav Jung e nei successivi sviluppi della psicologia analitica e umanistica.

Il termine Photo Projective Technique è spesso utilizzato nei contesti anglofoni e in ambito clinico per indicare proprio l’uso della fotografia come stimolo per far emergere significati personali attraverso l’interpretazione simbolica. Le immagini usate possono essere fotografie scattate dal soggetto stesso, trovate altrove o anche scelte da un archivio iconografico predisposto.

Le radici psicologiche della tecnica

Secondo la teoria della proiezione, ogni volta che interpretiamo un’immagine, in particolare una figura ambigua o emotivamente suggestiva, tendiamo inconsciamente ad attribuire ad essa parti del nostro vissuto interiore. La fotografia, per la sua natura evocativa e per la sua ambiguità semantica, è il mezzo perfetto per attivare questo tipo di processo.

Tra gli psicologi che hanno contribuito a formalizzare la Photo Projective Technique troviamo Judy Weiser, psicoterapeuta canadese, pioniera dell’uso della fotografia in ambito terapeutico. Nel suo libro PhotoTherapy Techniques (1993), Weiser distingue chiaramente tra l’uso della fotografia come strumento comunicativo e la sua funzione proiettiva. Secondo lei, le foto stimolano reazioni emotive non filtrate che possono rivelare paure, desideri, traumi o bisogni nascosti.

Come funziona una sessione di fotoproiezione

In un percorso di fotografia terapeutica, la fotoproiezione può essere attivata in diversi modi:

• Osservazione di foto personali: il terapeuta chiede al paziente di portare immagini della propria vita e ne esplora il significato implicito, non solo il contenuto manifesto. Una foto di famiglia, ad esempio, può scatenare sentimenti di esclusione anche se apparentemente tutti sorridono.

• Scelta di immagini da un archivio: vengono proposte fotografie non familiari che il partecipante deve selezionare, spiegando quale lo colpisce e perché. La motivazione spesso rivela molto più di quanto ci si aspetti.

• Scatti realizzati ad hoc: in percorsi più attivi, il paziente viene invitato a produrre fotografie che rappresentino emozioni astratte o stati d’animo. L’immagine diventa una “materializzazione visiva” del mondo interno.

In tutti questi casi, ciò che conta non è la qualità tecnica della fotografia, ma la sua capacità di agire come catalizzatore emotivo e narrativo.

Il ruolo del conduttore: facilitare l’immersione

La figura del terapeuta o del facilitatore è centrale: deve saper guidare il processo senza forzature, lasciando che il significato emerga dal soggetto stesso. Non si interpretano le immagini al posto dell’altro: si pongono domande aperte, si osserva il linguaggio non verbale, si costruisce uno spazio sicuro dove ogni proiezione possa essere accolta senza giudizio.

Esempi di domande guida:

• Cosa ti colpisce per primo in questa immagine?

• Che sensazione ti dà questa scena?

• Se questa fotografia fosse un sogno, quale sarebbe il suo messaggio?

Ambiti di applicazione

La fotoproiezione trova applicazione in diversi contesti terapeutici e formativi:

• Psicoterapia individuale e di gruppo: per far emergere contenuti emotivi latenti.

• Psicologia scolastica: per aiutare bambini e adolescenti a esprimere ciò che non riescono a verbalizzare.

• Terapie familiari: le fotografie diventano strumenti per esplorare le dinamiche relazionali.

• Coaching e sviluppo personale: come strumento riflessivo e narrativo.

• Formazione aziendale e team building: per esplorare identità e valori del gruppo.

Un esempio concreto: il caso di A. (archivio esperienze arteterapeuta)

A. 38 anni, partecipa a un laboratorio di fotografia terapeutica. Sceglie un’immagine apparentemente semplice: un sentiero nel bosco immerso nella nebbia. Parlando di questa immagine, inizia a descrivere un senso di smarrimento, di paura dell’ignoto, ma anche di desiderio di attraversarlo. Durante il dialogo, emergono ricordi legati a un trasferimento doloroso in adolescenza, e la foto diventa lo spazio simbolico in cui integrare emozioni complesse.

In questo senso, la fotoproiezione non si limita a rivelare, ma può anche trasformare: un’immagine può diventare un ponte verso una nuova consapevolezza.

La Photo Projective Technique non è semplicemente un gioco di associazioni: è un metodo potente, rispettoso e profondamente umano per esplorare il proprio mondo interiore attraverso lo specchio delle immagini. Quando ben guidato, questo processo può rivelare non solo chi siamo, ma anche chi possiamo diventare.

7.5 Rifotografare il passato

Tra le pratiche più potenti della fotografia terapeutica vi è quella di ritornare nei luoghi della memoria per rifotografarli, con uno sguardo consapevole e trasformato. Rifotografare il passato non significa solo cercare un confronto estetico tra il “prima” e il “dopo”, ma dare un nuovo significato a ciò che è stato, riattraversarlo con una presenza diversa, più matura e spesso guarita.

Questa pratica si situa a cavallo tra autobiografia visuale, fototerapia narrativa e ricostruzione simbolica del trauma.

Il potere trasformativo del “ritorno”

Fotografare oggi i luoghi della propria infanzia, una casa abbandonata, la strada di un lutto, la scuola di un’emarginazione — significa rimettere piede nella scena da un punto di vista completamente nuovo. Il tempo passato non cambia, ma cambia il nostro sguardo su di esso.

Secondo la psicologa australiana Linda G. Shields, rifotografare i luoghi significativi della propria biografia può essere un potente atto di reinscrizione narrativa (“narrative re-authoring”) in grado di modificare il modo in cui ricordiamo e sentiamo gli eventi (Shields, 2015, in Journal of Psychosocial Nursing). La macchina fotografica, in questo contesto, agisce come uno strumento di distanziamento e reintegrazione.

Fotografia e tempo: dialogare con la memoria

Henri Cartier-Bresson diceva: “Fotografare è trattenere il respiro quando tutte le nostre facoltà convergono davanti alla realtà fuggitiva.” Ma cosa accade quando quella realtà è già fuggita, e ci ritorniamo con la macchina fotografica in mano? Accade che non fotografiamo solo ciò che vediamo, ma anche il vuoto lasciato da ciò che non c’è più: una persona, un’emozione, un’identità passata.

In filosofia, Henri Bergson (1859–1941) sosteneva che la memoria non è una ripetizione del passato, ma una sua ricreazione dinamica nel presente (“Matière et Mémoire”, 1896). Rifotografare un luogo della nostra storia personale è, in questo senso, un atto profondamente bergsoniano: non recuperiamo un ricordo, ma lo reinventiamo nel presente con una nuova coscienza.

Modalità operative: come si pratica

Nel contesto terapeutico, questa pratica può essere proposta in vari modi:

• Recarsi fisicamente nei luoghi della memoria: e scattare nuove fotografie, in silenzio o accompagnati, con attenzione alle emozioni emergenti.

• Rifotografare immagini d’archivio: accostando a una vecchia foto (ad esempio di famiglia) una nuova immagine dello stesso soggetto, luogo o atmosfera.

• Fotografia evocativa e metaforica: quando i luoghi non sono più accessibili, si può lavorare in modo simbolico. Ad esempio, un paesaggio nebbioso può rappresentare una memoria rimossa o un trauma non risolto.

Un esempio pratico “la casa vuota” (archivio esperienze Arte terapeuta): Marco, 46 anni, partecipa a un percorso di fotografia trasformativa. Decide di tornare nel paesino dove ha vissuto l’infanzia, e fotografa la facciata della casa dei nonni, ormai disabitata. Le finestre sbarrate, la luce che filtra tra i rami, tutto parla di assenza. Ma in quelle fotografie, Marco trova una nuova forma di presenza: la sua. Non più il bambino spaventato, ma l’adulto capace di reggere lo sguardo su ciò che è stato. Le fotografie diventano allora testimonianza di un passaggio interiore.

Implicazioni terapeutiche e neuroscientifiche

Recenti studi in neuropsicologia dimostrano che la rievocazione controllata di esperienze passate in un contesto sicuropuò rimodellare i circuiti mnestici del cervello (Lane et al., 2015, Neurobiology of Learning and Memory). La fotografia, come medium visivo e tangibile, aiuta a consolidare questa rievocazione, attivando simultaneamente le aree emotive e cognitive.

Quando fotografiamo consapevolmente un luogo significativo del nostro passato, costruiamo una nuova narrativa visiva in grado di integrare il trauma, il dolore o semplicemente il ricordo, dando ad esso una forma visibile, condivisibile e rielaborabile.

Rifotografare non è confrontare, ma riconciliare: sovrapporre il passato e il presente può sembrare un confronto tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Ma la vera potenza terapeutica nasce non dal confronto, bensì dalla riconciliazione: tra il bambino e l’adulto, tra il passato e il presente, tra la perdita e la trasformazione.

In fotografia terapeutica, questo processo può essere reso visibile anche attraverso dittici, collage, sequenze narrative, o semplicemente in un album personale che diventa archivio di rinascita.

Fotografare per dare un nuovo senso al tempo: il passato non cambia. Ma la nostra relazione con esso sì. Rifotografarlo significa guardarlo di nuovo, e questa volta con occhi diversi. Significa riprendere in mano il filo della storia, ma con la forza di chi è sopravvissuto, maturato, forse guarito.

Come scrive Roland Barthes in La Camera Chiara (1980): “La fotografia ripete meccanicamente ciò che non potrà mai più ripetersi esistenzialmente.” Ma proprio per questo, ci offre lo spazio per trasformare ciò che è stato in ciò che può ancora parlarci — in modo nuovo.

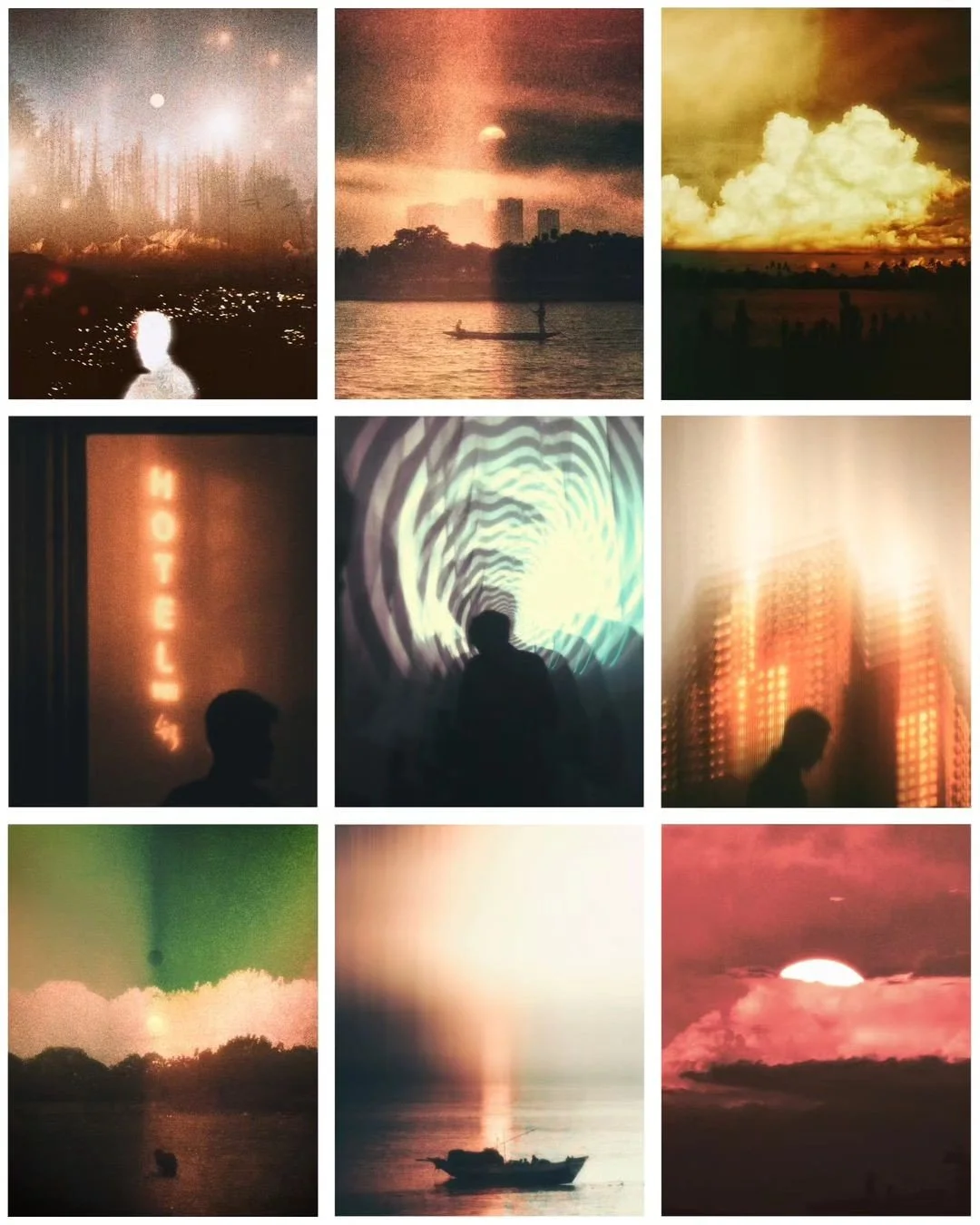

7.6 Scatti emotivi e metaforici

L’immagine come simbolo del sentire: Nel contesto della fotografia terapeutica, gli scatti emotivi e metaforici rappresentano una delle modalità più intime e trasformative per entrare in relazione con la propria interiorità. A differenza della fotografia narrativa o documentaria, queste immagini non descrivono fatti o volti riconoscibili, ma trasmettono stati d’animo, emozioni, tensioni psichiche, attraverso composizioni simboliche e cariche di significato soggettivo.

La loro forza sta nella capacità di parlare un linguaggio visivo non didascalico, spesso poetico, che permette alla persona di esprimere contenuti difficilmente verbalizzabili. La fotografia, in questo contesto, diventa un dispositivo di traduzione emotiva.

La metafora in psicologia e fotografia: l’uso della metafora in psicologia ha radici profonde. George Lakoff e Mark Johnson, nel fondamentale Metaphors We Live By (1980), hanno dimostrato come il nostro modo di pensare sia strutturato da metafore concettuali. Esse non sono meri ornamenti linguistici, ma vere e proprie strutture cognitive con cui comprendiamo e organizziamo l’esperienza.

In fotografia terapeutica, questa dinamica si esprime visivamente: l’inquadratura, la luce, i dettagli selezionati diventano elementi metaforici capaci di rappresentare ciò che accade dentro la persona, a partire da ciò che si trova fuori.

Come osserva Judy Weiser, pioniera dell’uso clinico della fotografia, “A photograph can be worth a thousand associations — not just words.” (Weiser, PhotoTherapy Techniques, 1993)

Weiser spiega come le fotografie metaforiche, pur prive di contenuti biografici diretti, attivino nei partecipanti connessioni emotive profonde, che spesso facilitano l’emergere di ricordi, conflitti, bisogni inespressi. L’immagine, in quanto simbolo, si presta a una pluralità di interpretazioni personali.

Fotografia come spazio simbolico

Uno dei riferimenti più significativi per comprendere la dimensione simbolica della fotografia è il pensiero di Roland Barthes. In La Camera Chiara (1980), egli introduce il concetto di punctum, l’elemento dell’immagine che ci colpisce in modo viscerale e intimo, oltre ogni intento del fotografo:

“Il punctum di una foto è quel caso che, in essa, mi punge (ma anche mi ferisce, mi ghermisce).”

Negli scatti emotivi, l’intero processo creativo ruota attorno al proprio punctum interiore, spesso senza che sia necessario riconoscere un soggetto specifico nell’immagine. La fotografia viene così privata della sua funzione di documentazione, e assume quella di proiezione visiva del sentire.

In termini psicodinamici, si tratta di un meccanismo proiettivo e simbolico — non dissimile da quanto avviene con i test proiettivi visivi, come il TAT – Thematic Apperception Test, ideato da Henry A. Murray e Christiana D. Morgan negli anni ’30. Anche in quel contesto, una figura ambigua stimola la narrazione di contenuti inconsci. Nella fotografia, questo ruolo viene assunto dall’immagine metaforica, che attiva associazioni uniche per ogni osservatore.

Un esempio pratico “l’immagine che non c’era” (Archivio esperienze Arte Terapeuta): Elena, 29 anni, partecipa a un workshop di fotografia terapeutica sul tema del “confine”. Dopo una lunga camminata, fotografa un’ombra proiettata su una soglia irregolare. In apparenza, nulla di eccezionale. Ma nel dialogo che segue, emerge che quella soglia rappresenta per lei la linea sottile tra ciò che mostra agli altri e ciò che nasconde. La fotografia diventa così un contenitore simbolico per una complessa dinamica identitaria.

L’immagine non illustra un concetto: lo evoca, lasciando spazio all’interpretazione personale.

Implicazioni terapeutiche: lavorare con immagini simboliche e non descrittive consente di aggirare le difese razionali e accedere a vissuti profondi. La fotografia emotiva non parla la lingua della logica, ma quella della suggestione visiva.

Come scrive Susie Linfield, docente di critica fotografica alla New York University:“Photographs do not explain; they haunt.” (S. Linfield, The Cruel Radiance, 2010)

Questa dimensione perturbante della fotografia è ciò che la rende terapeutica: permette alla persona di abitare simbolicamente ciò che spesso è rimasto sospeso o rimosso, fornendo uno spazio estetico e mentale in cui elaborarlo.

Lo psicologo David Krauss, tra i primi ad applicare sistematicamente la fotografia in psicoterapia, afferma: “The image often contains what words cannot say. That’s why it works.” (Krauss & Fryrear, PhotoTherapy in Mental Health, 1983)

Approcci affini: Miksang, Photolangage, spiritualità visiva

Molti fotografi che si sono avvicinati alla spiritualità orientale o alla pratica contemplativa hanno trovato nella fotografia emotiva uno strumento potente.

Minor White, figura di rilievo nell’unione tra fotografia e introspezione, sviluppò un approccio profondamente spirituale, ispirato anche allo Zen. Incoraggiava a non limitarsi al soggetto, ma ad aprirsi alla risonanza simbolica dell’immagine:“One should photograph not only what it is, but what else it is.” (Minor White, in Aperture, 1961)

In modo affine, l’approccio Miksang — sviluppato da Michael Wood e Julie DuBose — propone una fotografia contemplativa radicata nella tradizione buddista Shambhala, dove l’attenzione piena al presente e la purezza dello sguardo diventano mezzi per cogliere immagini cariche di presenza interiore. Sebbene meno centrato sull’emotività, questo metodo riconosce la fotografia come luogo di risonanza psichica e spirituale.

Anche il metodo Photolangage®, elaborato in Francia da Claire Belisle e Pierre Babin, si basa su immagini metaforiche che stimolano la riflessione nei gruppi, attivando dialogo e rielaborazione personale. L’immagine è vista come “oggetto transizionale” che media tra interno ed esterno, tra soggetto e narrazione.

Gli scatti emotivi e metaforici non documentano, ma rivelano. Non illustrano, ma evocano. Sono fotografie che nascono da uno spazio interiore, cariche di senso anche quando sfuggono alla logica o alla chiarezza visiva.

In fotografia terapeutica, queste immagini si configurano come simboli incarnati, attraverso cui il soggetto può esprimere ciò che non riesce a dire, riconoscersi, e spesso trasformare il proprio sentire.

Come scriveva Roland Barthes, la fotografia punge perché parla direttamente a ciò che siamo.

E a volte, solo una metafora visiva può dire la verità di un’emozione.

7.7 Narrativa fotografica: costruire significato attraverso sequenze visive

La narrativa fotografica non è semplicemente la disposizione di immagini in una sequenza: è un linguaggio che ci permette di ricostruire, rielaborare e condividere l’esperienza umana. In ambito terapeutico, la narrativa fotografica diventa uno strumento di integrazione del sé, un ponte tra eventi vissuti e possibilità di senso, tra emozione e consapevolezza.

“Quando raccontiamo una storia, non stiamo solo dicendo ciò che è accaduto, ma stiamo ricostruendo chi siamo diventati attraverso ciò che è accaduto.” — Jerome Bruner, Acts of Meaning (1990)

Cos’è una narrativa fotografica?: è una struttura visiva composta da più immagini, a volte accompagnate da parole, che raccontano una storia personale, reale o simbolica. L’approccio può essere cronologico, tematico, frammentato o poetico. La narrazione fotografica non è solo descrittiva: interpreta l’esperienza. Non si limita a mostrare, ma costruisce un dialogo tra immagini e osservatore.

In ambito terapeutico, questo processo narrativo:

• favorisce l’integrazione delle emozioni difficili, attraverso la loro esternalizzazione visiva;

• offre continuità alla memoria autobiografica, spesso frammentata in chi ha vissuto traumi;

• crea coerenza narrativa, che è alla base di una buona salute mentale (McAdams, 2001).

Narrazione visiva e identità: negli studi di psicologia narrativa, autori come Dan P. McAdams hanno dimostrato che la costruzione di una narrativa coerente è essenziale per lo sviluppo e la maturazione dell’identità. Quando una persona riesce a raccontare visivamente la propria storia — anche attraverso frammenti — viene facilitato un processo di significazione che aiuta a superare stati di caos, discontinuità, o dolore non integrato.

La fotografia, in questo senso, fornisce materiale concreto per quel lavoro di “re-authoring” — riscrittura del sé — di cui parla anche Michael White, fondatore della Narrative Therapy.

L’album come dispositivo terapeutico: lo psicanalista Donald Winnicott, nella sua teoria sul “vero sé” e “falso sé”, ha sottolineato l’importanza dei transitional objects, ovvero oggetti attraverso cui l’individuo crea uno spazio intermedio tra mondo interno e realtà esterna. Un album fotografico, o una sequenza narrativa, può fungere da oggetto transizionale contemporaneo: un luogo sicuro dove trascrivere la propria presenza nel mondo.

Fotografia e narrazione traumatica: nelle esperienze traumatiche, la memoria episodica spesso si frantuma. Come mostrato negli studi di Bessel van der Kolk (The Body Keeps the Score, 2014), il trauma rompe la linearità narrativa della memoria, rendendo difficile raccontare ciò che è accaduto. La fotografia può aggirare l’impasse linguistica: mostrare, dove le parole falliscono.

Un esempio eloquente è il progetto fotografico “The Epilogue” di Laia Abril, che racconta la storia della morte di una ragazza anoressica attraverso oggetti, interni, sguardi vuoti e assenze fotografiche. L’assenza diventa narrazione, e lo spettatore ricostruisce emotivamente la vicenda.

Esempi di narrativa fotografica terapeutica

“Ray’s a Laugh” di Richard Billingham: serie potentissima, che documenta la vita disfunzionale del padre alcolizzato e della madre obesa in una casa popolare britannica. L’autore trasforma un racconto di degrado in una narrazione personale viscerale, che parla di sopravvivenza emotiva. Pur non essendo un lavoro esplicitamente terapeutico, è stato adottato come esempio in ambito psicologico e sociale per il suo potere di rinarrare il trauma familiare.

Il progetto di Elena (Archivio Esperienze Arte Terapeuta): Elena, 52 anni, dopo la morte improvvisa del marito, decide di raccontare i suoi mesi di lutto attraverso una sequenza di 12 immagini scattate nella casa vuota. Ogni stanza racconta un’emozione: la sedia dove lui si sedeva, la tazza lasciata su uno scaffale, la luce che cambia durante la giornata. Alla fine, l’ultima foto è un autoritratto allo specchio, dove lei non guarda la fotocamera, ma sé stessa. La sequenza non è solo testimonianza, ma trasformazione della perdita in presenza.

Narrazione soggettiva e verità: la forza della narrativa fotografica sta nella sua soggettività consapevole. Non serve documentare fedelmente i fatti. Quello che conta è il significato personale che ogni immagine veicola. Come scrive Susan Sontag in Sulla fotografia(1977): “Le fotografie, più che ricordi, sono interpretazioni.” E interpretare il proprio vissuto è il primo passo per trasformarlo.

Dal frammento alla storia: restituire un senso al vissuto: nella fotografia terapeutica, la narrazione visiva è molto più di una tecnica: è una via per integrare, per ridare forma a ciò che è stato, per dire a se stessi e al mondo: “Questa è la mia storia. Così l’ho vissuta. Così la sto guarendo.” Raccontare per immagini significa rimettere ordine nel disordine, trovare bellezza nel caos, dare voce a ciò che non poteva essere detto. Come in tutte le forme di arte autobiografica, il vero obiettivo non è la perfezione tecnica, ma la verità emotiva che trapela tra gli scatti.

Restituzione e condivisione di gruppo

Il potere trasformativo dello sguardo collettivo: in un percorso di fotografia terapeutica, la fase della restituzione e condivisione in gruppo non è un semplice momento finale: è un passaggio di integrazione, riconoscimento e trasformazione. Dopo aver prodotto immagini cariche di significato, il gesto di mostrarle agli altri — in un contesto sicuro, empatico e non giudicante — permette all’autore di rivedersi attraverso lo sguardo altrui.

Come ha scritto il filosofo francese Paul Ricoeur, la nostra identità non è mai solo ciò che pensiamo di essere, ma ciò che diventa attraverso il racconto condiviso con l’altro (Soi-même comme un autre, 1990). Nella fotografia terapeutica, la restituzione ha proprio questa funzione narrativa e relazionale: completa il ciclo del “vedere – sentire – comprendere”.

Un processo dialogico, non critico: A differenza delle letture portfolio in ambito artistico o fotografico, qui non c’è giudizio estetico, né valutazione tecnica. La condivisione si basa su alcune condizioni fondamentali:

• Accoglienza incondizionata del vissuto altrui

• Ascolto attivo e sospensione del giudizio

• Feedback soggettivo e centrato sull’esperienza (“quello che vedo mi fa sentire…”, non “avresti dovuto…”)

Lo psicoterapeuta statunitense Carl Rogers parlava della “presenza autentica” come condizione necessaria per la crescita personale in terapia. Questa qualità — fatta di empatia profonda, attenzione non invadente, rispetto radicale — è il cuore anche della restituzione fotografica.

Effetti terapeutici della condivisione: Diversi studi sull’art therapy e sulla photo-therapy (come quelli di Judy Weiser) evidenziano l’importanza della dimensione collettiva nel processo di trasformazione interiore. I benefici documentati includono:

• Normalizzazione dell’esperienza: scoprire che anche altri vivono emozioni simili

• Rinforzo del sé: essere visti e accolti rafforza la propria identità

• Ridefinizione della narrazione personale: nuove interpretazioni emergono grazie al dialogo

“Non sono le immagini a guarire, ma il processo di scoperta e condivisione del loro significato.”

— Judy Weiser, Phototherapy Techniques, 1993

Cerchio di visione (Vision Circle): in alcuni percorsi condotti da terapeuti esperti in art therapy (come il modello “PhotoTherapy & Vision Circle”sviluppato negli Stati Uniti e in Canada), la restituzione avviene in piccoli gruppi, chiamati cerchi. Ogni partecipante presenta la propria serie di immagini, accompagnata da poche parole, mentre il gruppo si limita a osservare in silenzio. Solo dopo si apre uno spazio di riflessione collettiva. Non si analizza l’immagine, ma l’esperienza che genera. In un workshop condotto nel 2021 dalla terapeuta visuale Marlene A. Schiwy (autrice del libro Voice of Her Own: Women and the Journal Writing Journey), alcuni partecipanti hanno dichiarato che il momento più intenso del laboratorio è stato “sentirsi raccontati da uno sconosciuto” attraverso la sua lettura empatica della fotografia.

Restituire è anche lasciar andare: la restituzione non serve solo a ricevere: è anche un atto di distacco simbolico. Dare un’immagine agli altri, permettere che venga vista, accolta, talvolta persino fraintesa, è un gesto di coraggio e di trasformazione. In alcuni casi, questa fase diventa un rito di passaggio: si mostra il proprio dolore, lo si lascia uscire dal guscio privato, e si consente che venga accolto in un contenitore più ampio, quello del gruppo.

Il gruppo come specchio trasformativo: in ambito gestaltico, Fritz Perls parlava della relazione terapeutica come di uno “specchio consapevole”. Nella restituzione fotografica di gruppo, il gruppo intero diventa quello specchio. Le immagini rimbalzano tra gli sguardi, assumono risonanze diverse, risuonano nei vissuti altrui, e in questo processo si arricchiscono di senso.

Chi condivide, spesso racconta di vedere la propria immagine “per la prima volta davvero”, proprio nel momento in cui un altro la nomina con parole nuove.

Il momento della restituzione non è solo una fase del percorso: è il luogo dove l’immagine smette di appartenere solo a chi l’ha scattata. Entra in relazione, si espande, si moltiplica. È qui che la fotografia, da mezzo individuale, diventa linguaggio relazionale.

Nel silenzio rispettoso di un gruppo, nello sguardo sospeso di chi osserva, la fotografia trova una nuova vita. E chi l’ha creata, spesso, ritrova una nuova versione di sé.

La restituzione nel percorso individuale: dialogo tra immagine e terapeuta: oltre alla dimensione collettiva, la restituzione può avvenire in forma individuale, nel contesto protetto della relazione con un arteterapeuta o un terapeuta visivo. Questo setting permette una rilettura profonda e mirata delle immagini prodotte, rispettando i tempi, i nodi emotivi e le difese di chi le ha realizzate.

Nel modello di photo-therapy teorizzato da Judy Weiser – una delle pioniere dell’approccio fotografico in ambito clinico – la relazione uno a uno con il terapeuta è fondamentale per aiutare il cliente a esplorare e dare senso ai significati latenti e simbolici contenuti nella fotografia.

“Il terapeuta non interpreta né corregge: accompagna il cliente a scoprire i significati che l’immagine ha per lui, nel suo tempo e nel suo linguaggio.” — Judy Weiser, PhotoTherapy Techniques, 1993.

Il setting individuale offre una maggiore libertà nel portare alla luce vissuti profondi, traumi rielaborabili, conflitti identitari o tematiche intime che potrebbero non trovare spazio in un gruppo. L’arteterapeuta funge da facilitatore del processo espressivo, restituendo feedback empatici, domande aperte, e aiutando a connettere immagine, narrazione e corporeità.

L’immagine come specchio del sé psichico: nel percorso personalizzato, ogni immagine viene trattata come un oggetto transizionale (nel senso winnicottiano del termine): un ponte tra mondo interno e realtà esterna. L’arteterapeuta accompagna il paziente nel dialogo con la propria fotografia, stimolando domande come:

• Cosa ti ha portato a scattare proprio questa immagine?

• Se questa immagine fosse una parte di te, cosa vorrebbe dire?

• Dove senti questa immagine nel corpo?

Il terapeuta non “interpreta” nel senso psicoanalitico stretto, ma aiuta ad amplificare il significato che l’immagine ha nel vissuto della persona, in una modalità affine a quella della psicologia archetipica di James Hillman, che invita a “restare con l’immagine” invece di ridurla a spiegazioni.

Studi e contesti clinici: In contesto clinico, la restituzione individuale è usata efficacemente in

• Percorsi di elaborazione del trauma, come dimostrano i lavori di Weiser e di Marilyn Sanders Mobley in ambito post-abuso;

• Processi di costruzione dell’identità in adolescenza (si veda Narrative Therapy and the Healing Power of Images, Diane Gehart, 2016);

• Psicoterapia integrata con media creativi, come nei modelli approvati da organismi professionali come l’Art Therapy Credentials Board (ATCB) o la British Association of Art Therapists (BAAT).

Una ricerca del 2019 pubblicata sul Journal of Psychosocial Oncology ha mostrato come l’uso della fotografia in setting individuale con donne sopravvissute al cancro al seno favorisca una rielaborazione più efficace dell’immagine corporea e dell’identità post-malattia, grazie proprio alla relazione empatica con il terapeuta durante la restituzione delle immagini.

Il potere della presenza: nel setting individuale, il valore trasformativo non è solo nella fotografia, ma nella relazione che si costruisce attorno ad essa. Come scrive Marlene A. Schiwy:

“Quando qualcuno guarda un’immagine nostra con attenzione, rispetto e senza giudizio, ci permette di vederci con occhi nuovi.” — Marlene A. Schiwy, Voice of Her Own, 1996

La restituzione diventa così un atto di cura profonda, in cui l’altro – il terapeuta – agisce come testimone, specchio e contenitore. Sia nel contesto collettivo che in quello individuale, la restituzione è il momento in cui l’immagine si fa parola, relazione, storia. Nel primo caso, è la forza del gruppo a generare eco e rispecchiamento. Nel secondo, è la presenza accogliente del terapeuta a creare uno spazio di consapevolezza e trasformazione.

In entrambi i casi, la fotografia non è più solo un frammento congelato, ma un organismo vivo, che respira grazie allo sguardo dell’altro.

8. Come iniziare: strumenti, percorsi e atteggiamenti per entrare nella fotografia terapeutica

Arrivare fin qui, dopo un percorso di esplorazione teorica e metodologica della fotografia terapeutica, ci porta a una domanda semplice e concreta: da dove si comincia, in pratica?

Un processo prima che una tecnica: È importante chiarirlo subito: la fotografia terapeutica non è una tecnica fotografica, ma un processo interiore che si serve dell’immagine come specchio, come ponte e come linguaggio. Non si tratta di fare “belle foto”, ma di creare immagini che parlano di noi, con noi, per noi.

Iniziare questo cammino non richiede strumenti professionali né competenze avanzate. Serve, piuttosto, un atteggiamento di apertura, curiosità e gentilezza verso se stessi.

Due strade possibili: accompagnamento o autoesplorazione: Chi desidera intraprendere un percorso guidato e strutturato, può rivolgersi a un arteterapeuta qualificatospecializzato nell’uso della fotografia in contesto clinico o evolutivo. Questo tipo di accompagnamento consente una maggiore profondità, soprattutto quando si lavora con tematiche delicate come la memoria traumatica, la relazione col corpo o la costruzione identitaria.

In alternativa – o in parallelo – è possibile avviare un percorso di esplorazione personale attraverso la fotografia consapevole, come proposto dalla fotografia mindfulness zen. Questo approccio integra meditazione, silenzio e attenzione al momento presente come strumenti per sviluppare una visione interiore.

Tra i percorsi più affini a questa visione vi è il corso online di Fotografia Mindfulness Zen sviluppato da Valerio Cappabianca (www.valeriocappabianca.com), che propone pratiche visive centrate sulla presenza, sull’ascolto e sull’immagine come via di consapevolezza. L’obiettivo non è “capire qualcosa”, ma stare con ciò che emerge, nell’istante e nella forma.

Per cominciare bastano:

• una fotocamera digitale o analogica, oppure semplicemente uno smartphone;

• un quaderno di riflessione per annotare impressioni, emozioni, parole chiave;

• tempo e uno spazio interiore pronto ad accogliere ciò che si manifesta.

La stampa delle immagini può essere utile in una fase successiva, per pratiche come la fotoproiezione, il dialogo fotografico o la restituzione simbolica.

L’approccio giusto: non si tratta di “fare bene”, ma di sentire autenticamente. Il rischio, soprattutto per chi viene da una formazione fotografica tradizionale, è quello di cadere nel giudizio estetico. Al contrario, ciò che conta in fotografia terapeutica è la verità soggettiva che l’immagine porta con sé.

Come scrive Judy Weiser: “Una fotografia non è mai solo ciò che mostra, ma tutto ciò che rappresenta per chi l’ha realizzata.” — PhotoTherapy Techniques, 1993

Una pratica che evolve con te: la fotografia terapeutica è un sentiero che si costruisce passo dopo passo, e che cambia insieme a noi. Non esiste un punto di arrivo, ma solo tappe di scoperta, nuove domande, e momenti di profonda risonanza tra il nostro mondo interiore e ciò che vediamo fuori.

Ogni immagine può diventare una soglia, se sappiamo restare in ascolto.

Fotografia terapeutica non è terapia. I limiti delle autopratiche e l’importanza del giusto setting: nel crescente interesse verso la fotografia come strumento di consapevolezza, narrazione e trasformazione, si rischia talvolta di confondere l’approccio terapeutico con la vera e propria terapia. È quindi necessario fare chiarezza.

La fotografia può essere terapeutica, ma non è terapia clinica: usare la fotografia per riflettere su di sé, esplorare emozioni o raccontare il proprio vissuto può avere effetti profondamente benefici. Tuttavia, questo non equivale a fare terapia nel senso clinico del termine.

La terapia implica un intervento professionale in un contesto strutturato, con obiettivi chiari, confini definiti e una relazione tra paziente e terapeuta fondata su competenze cliniche certificate.

Al contrario, la fotografia terapeutica in senso ampio (come viene proposta in contesti educativi, formativi o evolutivi) non è adatta per affrontare traumi profondi, disturbi psicologici o condizioni psichiatriche. In questi casi, procedere da soli o affidarsi a facilitatori non formati può non solo essere inefficace, ma potenzialmente dannoso.

Quando è necessario un arteterapeuta?: ogni volta che emergono vissuti emotivi complessi, traumi pregressi, temi legati al lutto, alla violenza, alla salute mentale o al sé corporeo, è fondamentale affidarsi a un arteterapeuta professionista. Solo chi ha una formazione clinica specifica può accogliere e gestire in sicurezza l’elaborazione che le immagini possono attivare.

In particolare, è preferibile rivolgersi a figure formate nell’uso della fotografia in contesto arteterapeutico.

La differenza tra accompagnamento evolutivo e intervento clinico: un percorso evolutivo o esperienziale può essere molto potente. La fotografia mindfulness, ad esempio, può favorire consapevolezza, presenza e riconnessione col sentire. Tuttavia, questi percorsi non sostituiscono la psicoterapia né l’arteterapia.

“PhotoTherapy is not just taking pictures. It is about what the photograph brings up, and how that is safely worked through in therapy, with someone trained to contain it.” — Judy Weiser, 2002

Ricapitolando:

• Se vuoi esplorare te stesso attraverso l’immagine, puoi farlo in autonomia o attraverso percorsi guidati non clinici (come la fotografia mindfulness zen).

• Se emergono temi sensibili o dolorosi, è importante non procedere da soli, ma rivolgersi a professionisti qualificati in ambito psicoterapeutico o arteterapeutico.

• La fotografia è un mezzo potente. Ma proprio per questo, ha bisogno di contenimento, contesto e competenza, quando viene usata come specchio profondo dell’interiorità.

9. Integrazione con la Mindfulness e le Tecniche di Consapevolezza

Negli ultimi anni, la fotografia terapeutica si è rivelata una disciplina ricca di potenziale trasformativo, non solo come strumento narrativo o di autoespressione, ma anche come vera e propria pratica di consapevolezza. Integrare la fotografia con tecniche come la mindfulness, la meditazione, la somatic awareness e altre pratiche di crescita personale, permette di ampliare i benefici del lavoro fotografico, portando l’esperienza oltre l’immagine.

Questo capitolo approfondisce come e perché integrare la fotografia terapeutica con la mindfulness e altre pratiche centrate sull’essere presenti nel corpo e nel momento.

Perché integrare mindfulness e fotografia terapeutica: La fotografia terapeutica, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, è già di per sé una forma di introspezione. Ma spesso, chi si avvicina a questa pratica fatica a “stare” davvero con ciò che emerge: emozioni, ricordi, immagini scomode. Qui entra in gioco la mindfulness, intesa come allenamento dell’attenzione al momento presente, in modo accogliente e non giudicante (Kabat-Zinn, 1990).

In un percorso fotografico terapeutico, coltivare la presenza è fondamentale. Significa:

• Essere consapevoli del proprio corpo e delle emozioni mentre si fotografa.

• Osservare i propri automatismi visivi e mentali.

• Riconoscere le storie che attribuiamo alle immagini.

• Aprirsi all’esperienza senza giudicarla.

Questa integrazione rafforza l’efficacia terapeutica dell’esperienza, rendendo la fotografia non solo un veicolo di contenuti, ma una pratica trasformativa in sé.

Fotografia terapeutica e meditazione di consapevolezza: durante un percorso individuale o di gruppo, il professionista che utilizza la fotografia a scopo terapeutico può proporre semplici pratiche di mindfulness:

• Meditazioni guidate prima della sessione fotografica: per preparare il corpo e la mente.

• Fotografare in silenzio e in lentezza, senza l’urgenza dello scatto.

• Ascolto consapevole delle immagini nella fase di restituzione e dialogo.

• Uso del respiro per contenere emozioni attivate dall’immagine.

Attenzione: queste pratiche vanno sempre calibrate sul contesto e sulle competenze del conduttore. Un arte-terapeuta specializzato in fotografia terapeutica può integrarle con maggiore sicurezza, mentre un fotografo o facilitatore dovrebbe formarsi prima o affiancarsi a una figura clinica.

Altre tecniche integrabili nella fotografia terapeutica: accanto alla mindfulness, esistono altre tecniche corporee e contemplative che possono potenziare l’esperienza fotografica:

• Somatic Experiencing e tecniche di grounding

Aiutano a riportare la persona nel corpo quando l’immagine evoca disorientamento o trauma.

• Scrittura mindful (journal therapy)

Integrare un diario fotografico consapevole, dove annotare emozioni, riflessioni, pensieri emersi da ogni immagine.

• Visualizzazione guidata

Utilizzare immagini mentali come stimolo per accedere a contenuti inconsci da esplorare poi attraverso la fotografia.

• Camminata consapevole con la fotocamera

Una pratica ispirata alla meditazione camminata di tradizione buddhista, utile per il radicamento e l’ascolto sensoriale.

Queste tecniche non sostituiscono il lavoro fotografico, ma lo amplificano e lo rendono più accessibile anche alle persone meno abituate all’introspezione.

Un approccio trasformativo: Integrare la fotografia terapeutica con tecniche di consapevolezza significa offrire non solo uno spazio per “vedere” e “mostrare”, ma anche per sentire, accogliere, trasformare. È un passaggio che dal piano dell’immagine conduce al piano dell’esperienza vissuta, incarnata, emotiva.

In questa prospettiva, la fotografia non è più solo un mezzo, ma una soglia verso sé stessi, uno strumento per abitare consapevolmente le proprie immagini interiori e creare nuove narrazioni di sé.

La fotografia terapeutica trova nella mindfulness e nelle pratiche di consapevolezza una potente alleata. Insieme, queste discipline costruiscono un approccio profondamente umano, rispettoso dei tempi e delle emozioni, capace di generare trasformazione senza forzature.

Per questo motivo, chi propone laboratori, sessioni individuali o percorsi di fotografia a scopo terapeutico, dovrebbe considerare l’integrazione con queste pratiche come una componente chiave della propria cassetta degli attrezzi professionale.

10. Casi studio e Testimonianze di successo

La Fotografia Terapeutica non è una teoria astratta. È una pratica concreta, applicata in tutto il mondo in ambito artistico, psicologico, sociale, educativo e sanitario. In questo capitolo vedremo alcuni casi studio e testimonianze documentate, che mostrano come la fotografia possa davvero sostenere la trasformazione personale, l’elaborazione del trauma, il recupero del sé e la promozione del benessere psicologico.

Judy Weiser e la fototerapia clinica. La pioniera internazionale:

Non si può parlare di fotografia terapeutica senza citare Judy Weiser, psicologa e arte-terapeuta canadese, fondatrice del PhotoTherapy Centre di Vancouver. È lei ad aver sistematizzato l’uso delle fotografie all’interno della psicoterapia, con tecniche come: uso di foto personali del passato per lavorare sull’identità e la memoria, produzione di nuove immagini per esplorare emozioni e traumi, dialogo con immagini simboliche e autoritratti terapeutici.

Nel suo libro “PhotoTherapy Techniques: Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums” (1993), Weiser racconta diversi casi clinici, tra cui quello di una donna sopravvissuta a un abuso che, attraverso un collage fotografico simbolico, riuscì per la prima volta a rappresentare il suo trauma senza doverlo verbalizzare. Il percorso fu la chiave per accedere poi alla rielaborazione narrativa in psicoterapia.

Il progetto “Shoebox” – Fotografia e memoria autobiografica. Un caso educativo in ambito geriatrico:

Un esempio efficace di Fotografia Terapeutica in ambito non clinico è il progetto “Shoebox”, sviluppato nel Regno Unito con gruppi di anziani affetti da Alzheimer e demenza. Il progetto prevedeva la creazione di album fotografici tematici (a volte realizzati in scatole di scarpe, da cui il nome), con immagini del passato, oggetti simbolici e fotografie scattate nel presente.

Lo studio condotto da Liz Brewster (Lancaster University) e pubblicato su Arts & Health Journal (2014) ha evidenziato che i partecipanti mostravano: un aumento della coerenza narrativa personale, un miglioramento dell’umore, maggiore senso di connessione con familiari e caregiver.

Il caso di Richard Billingham: “Ray’s a Laugh”. Fotografia artistica come testimonianza familiare:

Pur non nato come progetto terapeutico in senso stretto, “Ray’s a Laugh” del fotografo inglese Richard Billingham è spesso citato in letteratura per la sua valenza auto-esplorativa. Billingham ha fotografato con sguardo crudo e intimo la propria famiglia disfunzionale, in particolare il padre alcolizzato, trasformando il dolore in arte.

Secondo lo psicoterapeuta britannico David Smail, che ha commentato il lavoro in diversi articoli, questo tipo di fotografia permette una forma di “distacco affettivo creativo”: osservare il proprio vissuto attraverso l’obiettivo può offrire nuovi significati e una forma di auto-compassione.

Fotografia e resilienza nei contesti di marginalità. Il progetto “Through Our Eyes” – Stati Uniti:

Negli Stati Uniti, il progetto “Through Our Eyes” ha coinvolto giovani senzatetto e adolescenti a rischio nella creazione di racconti fotografici autobiografici. Il progetto ha ottenuto risultati significativi nel rafforzamento dell’autostima e nella rielaborazione dei vissuti traumatici.

Secondo il rapporto pubblicato su The Arts in Psychotherapy Journal (2017), oltre l’80% dei partecipanti ha dichiarato di sentirsi più “visto”, ascoltato e capace di dare voce alla propria storia.

Esperienze italiane. Fotografia e salute mentale: anche in Italia esistono esperienze significative, sebbene meno documentate. Tra le più note:

Il progetto “Fotografia e psichiatria: oltre lo sguardo” promosso dall’ASL di Lecce, che ha coinvolto utenti del Centro di Salute Mentale in laboratori di fotografia narrativa e autoritratto.

I percorsi condotti da arte-terapeuti italiani specializzati che integrano la fotografia in contesti educativi e riabilitativi.

Queste esperienze dimostrano che anche al di fuori della cornice clinica, la fotografia può favorire il contatto con sé, la narrazione di sé e una forma di “cura leggera”.

11. La Fotografia Terapeutica: l’utilizzo in contesti educativi e sociali

La Fotografia Terapeutica non è un’esclusiva di setting rigidi. Sempre più spesso, educatori, insegnanti, operatori sociali e formatori utilizzano la fotografia come strumento educativo, narrativo e trasformativo in scuole, comunità, centri di accoglienza, carceri, strutture per minori e progetti d inclusione.

Questo capitolo esplora modalità concrete e documentate di utilizzo della fotografia terapeutica in contesti educativi e sociali, e ne evidenzia l’efficacia nel promuovere l’autostima, il pensiero critico, la consapevolezza di sé e la coesione tra individui e gruppi.

Perché usare la fotografia in ambito educativo e sociale: la fotografia è un linguaggio immediato, accessibile e potente. In contesti educativi e sociali, può diventare: uno specchio per esplorare la propria identità, un ponte per comunicare esperienze difficili, uno strumento di empowerment per soggetti fragili o marginalizzati, una pratica inclusiva per gruppi eterogenei o con bisogni speciali.

Molti adolescenti, ad esempio, trovano nella fotografia un canale espressivo più sicuro delle parole. Nei contesti interculturali, la fotografia consente di superare barriere linguistiche e culturali, facilitando la partecipazione e la narrazione del sé.

Scuola e formazione: educare con la fotografia: numerosi progetti hanno mostrato l’efficacia dell’uso della fotografia nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare:

Fotografia e autobiografia per l’educazione emotiva: alcuni insegnanti formati in pedagogia narrativa propongono agli studenti autoritratti simbolici, diari fotografici, o ritratti dell’altro per stimolare empatia, ascolto e consapevolezza.

Percorsi interdisciplinari: la fotografia viene integrata con la scrittura autobiografica, l’educazione civica o l’educazione alla legalità. Ad esempio, in progetti di fotografia e memoria storica, come quelli realizzati con ANPI o enti locali, gli studenti fotografano luoghi della Resistenza e li collegano alle proprie storie familiari.

Laboratori di educazione all’immagine consapevole: in risposta all’abuso di immagini nei social media, alcuni percorsi didattici propongono un uso etico e riflessivo della fotografia, che aiuta i ragazzi a sviluppare pensiero critico, rispetto e responsabilità. (vedi a tal proposito per un approfondimento“Photovoice as Pedagogical Tool in Education”, Journal of Visual Literacy (2018)

Progetti sociali e comunitari: la fotografia terapeutica si è dimostrata efficace in numerosi progetti sociali, spesso ispirati al metodo del Photovoice (Wang & Burris, 1997), una tecnica in cui i partecipanti usano la fotografia per documentare la propria realtà e proporre cambiamenti sociali.

Esempi internazionali selezionati di questi progetti sono: “Visioni in transito” (Italia) – Fotografia partecipativa con donne migranti in centri di accoglienza, promossa da associazioni come Dedalus Cooperativa Sociale.

“PhotoVoice Uganda” (Africa) – Giovani in aree rurali hanno documentato le condizioni di vita locali e presentato i risultati alle autorità.

“Refugee Cameras” (Germania) – Fotografi rifugiati hanno documentato il proprio viaggio verso l’Europa, producendo una narrazione alternativa e umanizzante.

Inclusione, disabilità e fotografia come strumento accessibile: in molti centri educativi e riabilitativi, la fotografia viene usata con persone con disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico, disabilità sensoriali. In questi contesti, la fotografia permette: di valorizzare capacità espressive alternative, di promuovere autonomia e orgoglio identitario, di facilitare la comunicazione non verbale.